こんにちは。座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分にある歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」です。

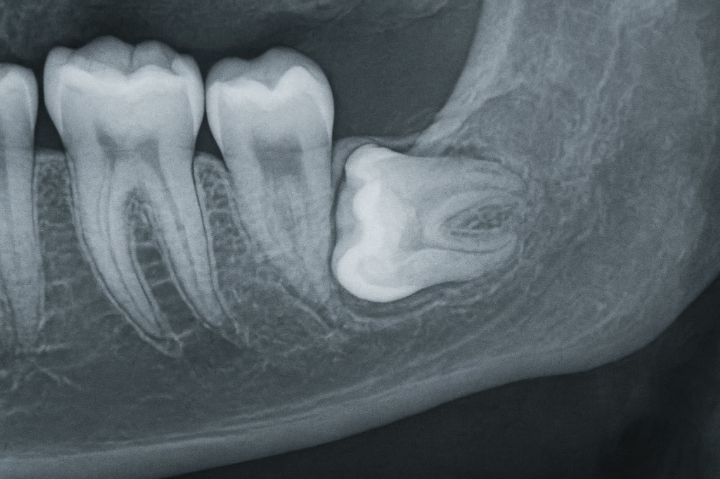

親知らずは、一般的に20歳前後に生えてくる最後の歯で、歯列の一番奥に位置します。親知らずがまっすぐ生えないケースも多く、顎のスペースが足りずに横向きや斜めに生えてくることも少なくありません。

横向きに生えた親知らずは、隣の歯に悪影響を与えたり、歯ぐきを圧迫して炎症を起こしたりする可能性があるため、抜歯が検討されることが一般的です。

この記事では、親知らずが横向きに生える原因や、抜歯が必要とされる理由、抜歯の具体的な流れなどについて詳しく解説します。

親知らずが横向きに生える原因

親知らずが横向きに生える原因として、顎のスペース不足が挙げられます。現代人は、食生活の変化により、顎がしっかりと発達していないケースが多くみられます。顎が十分に発達していないことで、親知らずが正しい位置に生えるためのスペースが確保できず、横向きに倒れて生えるのです。

横向きに生えた親知らずは抜歯したほうがよい?

横向きに生えた親知らずは、抜歯を推奨されることが多いです。そもそも、親知らずは歯列の最奥に生えるため、歯ブラシが届きにくく汚れが残りやすいです。虫歯や歯周病のリスクが高いため、抜歯を検討することが少なくありません。

さらに、横向きに生えている場合、歯冠が露出していないことが多いです。歯茎や顎の骨に一部が埋まっていることが非常に多く、この場合は汚れが蓄積されやすいです。

また、横向きの親知らずは、周囲の歯を押し広げたり、歯並びに悪影響を与えたりする可能性もあります。そのため、痛みや炎症がなくても、将来的なリスクを避けるために、横向きの親知らずは抜歯することが多いのです。

横向きに生えた親知らずを放置するリスク

親知らずが横向きに生えていても、目立った症状がなければ抜歯の必要性は感じないかもしれません。

しかし、放置するとさまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。特に「疲れた時や寝不足の時など、たまに歯茎が腫れることがある」という場合、親知らずが影響していることも少なくありません。

ここでは、横向きに生えた親知らずを放置するリスクをご紹介していきます。

周囲の歯を圧迫する

親知らずが横向きに生えていると、前歯や隣の歯を圧迫して、歯並びが悪化する可能性があります。歯並びに影響が出なかったとしても、隣接する歯の根元が吸収されるリスクがあります。将来的に隣接する歯の寿命が短くなるリスクもあるでしょう。

虫歯や歯周病のリスクが高まる

親知らずが横向きに生えていると、歯ブラシが届きにくく、清掃が不十分になりやすいです。そのため、親知らず自体や周囲の歯に歯垢がたまり、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。

特に、親知らずとその手前の歯の間には汚れが溜まりやすく、細菌の温床となって慢性的な炎症を引き起こすこともあります。虫歯や歯周病が重症化すれば、治療にも時間がかかり、その他の健康な歯にも悪影響が及ぶ可能性があります。

噛み合わせへの悪影響

親知らずの位置がずれていると、噛み合わせに影響を及ぼすこともあります。上下の歯がうまく噛み合わず、咀嚼時に不快感や違和感を覚えることもあるでしょう。噛み合わせが悪化すると、顎関節に負担がかかり、顎関節症になるリスクも高まります。

横向きに生えた親知らずを抜歯する流れ

横向きに生えた親知らずの抜歯は、まっすぐ生えた歯の抜歯よりも複雑で、専門的な技術と精密な処置が求められます。歯ぐきの奥深くに埋まっていることが多いため、一般の歯科医院ではなく、口腔外科を受診するケースも少なくありません。

ここでは、横向きに生えた親知らずを抜歯する際の一般的な流れについて解説します。

検査・診断

まずはレントゲン撮影やCT撮影により、親知らずの状態(本数、向き、埋伏の程度など)を把握します。通常の抜歯では、専用の器具で歯冠を掴んで引き抜くというシンプルな手法ですが、横向きに埋まった親知らずの場合はこの方法はできません。歯冠と歯根を分割してから取り除くことになります。

局所麻酔

抜歯の際は局所麻酔を行います。麻酔が効き始めると、歯ぐきの感覚が失われるため、痛みは感じなくなります。

歯ぐきの切開

麻酔が効いたことを確認したら抜歯を始めます。歯ぐきを切開して、親知らずを露出させます。

歯の分割・抜歯

そのまま抜くと隣の歯を傷つける可能性があるため、歯を分割します。分割した歯を一つずつ取り除くことで、周囲の組織への影響を最小限に抑えるのです。

縫合と止血

歯を完全に除去した後、切開した歯茎を縫合します。糸が溶けるタイプの自己吸収糸を使用することもあれば、1週間ほど後に外す糸を使用することもあります。圧迫止血を行い、出血が落ち着いた段階で処置は終了となります。

必要に応じて、再度レントゲン撮影を行い、歯の破片が残っていないか確認することもあります。

親知らずを抜歯したあとの注意点

親知らずの抜歯は局所麻酔を用いて行われますが、処置が終わった後は腫れや痛みが生じることがあります。抜歯後の数日は治癒のために重要なタイミングですので、歯科医師の指示に従って過ごしましょう。

以下に、抜歯後の具体的な注意点について説明します。

血行が促進されるような行為を避ける

局所麻酔が切れると痛みが生じることがあります。血行が促進されると腫れや痛みが悪化することが多いので、安静に過ごすことが大切です。

運動をしたり湯船に浸かったり、血行が良くなるような行為は1週間程度は避けましょう。

食事と飲み物の選択

術後は出血や痛みを避けるため、食事と飲み物に注意が必要です。まず、抜歯当日はお粥やスープ、ヨーグルトなどのやわらかい食事をとりましょう。熱いものや硬いもの、刺激物は避け、常温の水や薄めたスポーツドリンクを少しずつ飲むことが推奨されます。

また、ストローの使用も避けたほうが良いでしょう。吸引力で治癒に必要な血餅が剥がれ、出血が止まりにくくなる恐れがあります。

痛みと腫れへの対処

抜歯後の痛みは通常、麻酔が切れた数時間後から2〜3日がピークになります。歯科医師から処方された鎮痛剤を指示通りに使用するのが基本ですが、痛みが強い場合は無理をせず再度受診しましょう。

また、抜歯部位の腫れは冷やすことで軽減できます。氷を入れた袋などをタオルで包み、頬の外側から優しく当てると効果的です。冷却は15〜20分おきに行い、長時間続けるのは避けましょう。

口腔ケアの工夫と制限

抜歯部に直接は触れず、他の歯はやさしく清掃しましょう。舌ブラシを活用して舌の汚れも除去し、口内の衛生を保つことが重要です。

ただし、強いうがいは避けてください。強くうがいをすると、血餅が剥がれるリスクがあります。少量の水で軽く口内をすすぐ程度に留め、出血や腫れを悪化させないようにしてください。

経過観察を続ける

抜歯後は、歯科医師が設定した期間後に再度診察を受けることが重要です。特に、痛みの程度が変わらない、腫れが引かない、膿のようなものが出る、発熱などの症状がある場合には、早めに相談することが大切です。

まとめ

横向きに生えた親知らずは、周囲の歯や歯ぐきに悪影響を及ぼすリスクが高いです。放置すると、歯並びの乱れや虫歯・歯周病の原因となるほか、場合によっては腫れや感染を引き起こすこともあります。そのため、抜歯を検討することが非常に多いです。

処置は複雑になりやすいため、信頼できる歯科医院での診断と治療が必要です。また、抜歯後は適切なケアと痛み・腫れへの対処が重要です。気になる症状がある場合は、早めに歯科医師に相談するようにしましょう。

横向きに生えた親知らずの抜歯を検討されている方は、座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分にある歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、地域の皆様のお口の健康を守り、豊かな人生になるよう寄り添う事を理念にしています。一般歯科だけでなく、予防歯科や矯正治療、口臭治療、ホワイトニングなど、さまざまな診療にあたっています。

![Quacareer[クオキャリア]新卒歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist01.jpg)

![Quacareer[クオキャリア]経験者歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist02.jpg)