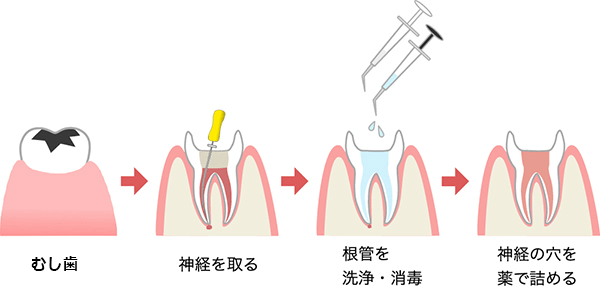

根管治療になるケースと治療の流れ

軽度のむし歯であれば感染した歯質を削って詰め物・被せ物で補えますが、進行したむし歯では、歯の根っこの治療が必要となります。

いわゆる「根管治療」は、通常のむし歯治療とは異なる面が多く、治療期間が長くなるため、患者様の心身にかかる負担も大きくなりますが、かけがえのない天然歯を残せる最後のチャンスです。ここではそんな根管治療についてご説明します。

根管治療とは?

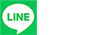

私たちの歯は、頭の部分である歯冠(しかん)と根っこの部分である歯根(しこん)の2つで構成されています。根管治療はその歯根の中心部に存在している根管という細い管をきれいに清掃する処置です。根管は、髪の毛ほどの太さしかなく、内部で複雑に入り組んでいることから、極めて繊細な処置が求められます。

根管治療になるケース

【歯髄炎】歯の神経にまで達したむし歯(C3~)

エナメル質のむし歯(C1)や象牙質のむし歯(C2)では、細菌に感染した歯質のみを取り除けば良いのですが、歯の神経である歯髄(しずい)まで進行すると、根管が汚染されることから、抜髄(ばつずい)や根管の清掃などが必要となります。この状態を歯髄炎(しずいえん)と呼び、安静にしていてもズキズキという自発痛が生じます。

【歯髄の失活】外傷で歯の神経が死んだ場合

転んだ拍子に歯を打ち付けると、神経が死ぬことがあります。専門的には歯髄の失活(しっかつ)と呼ばれる現象で、その状態を放置していると歯が黒く変色するだけでなく、根管で細菌感染が起こるリスクも生じるため、根管治療が必要となる場合もあります。

【根尖性歯周炎】歯の根の先に膿が溜まった場合

歯の根の先に膿が溜まる現象を根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)といいます。多くのケースでは、C3やC4のむし歯を放置することで歯の根の先に細菌が漏れ出て、根尖部に病巣を作ります。この病巣は、しっかり根管治療を行えば改善できます。

2つの根管治療について

標準的な根管治療は、抜髄と感染根管治療の2つに大きく分けられます。

1.抜髄

歯の神経と血管で構成される歯髄を抜き取る処置です。細菌に感染して炎症を起こした神経を取り除くことで、むし歯によるズキズキとした痛みもなくなります。歯髄がもうすでに死んでいる場合も抜髄は行います。

2.感染根管治療

C3以降のむし歯では、根管も細菌に汚染されていることから、リーマーやファイル(共に歯質を削り取るための器具)、消毒薬などを使ってきれいに清掃しなければなりません。この処置を感染根管治療といいます。

根管治療の流れ

-

STEP

局所麻酔

根管治療を行う際には、事前に局所麻酔を施します。通常のむし歯治療と同様、処置の最中に強い痛みを感じることはまずありませんのでご安心ください。

-

STEP

抜髄

クレンザーという針のような器具で、根管の歯髄を抜き取ります。クレンザーの先端にはトゲのような構造が付与されており、歯髄を絡めとるような形で除去することが可能です。

-

STEP

根管拡大・根管形成

根管をリーマーやファイルを使って拡大・形成します。これにより抜髄で取り切れなかった歯髄の残りや感染した根管壁を除去するとともに、根管の無菌化を達成しやすい環境を整えます。

-

STEP

根管の殺菌・洗浄

根管の拡大や形成を進めていく中で、随時、殺菌と洗浄も行います。ここでは作用が比較的強い殺菌剤を使うことから、慎重な操作が求められます。

-

STEP

根管充填

根管の無菌化が達成されたら、根管にガッタパーチャやセメントを充填します。歯科材料で根管を完全に封鎖することでむし歯の再発を防ぎます。

-

STEP

支台築造

根管を封鎖した後は、被せ物の土台を作る支台築造(しだいちくぞう)を行います。専門的なコアと呼ばれる装置を設置します。

-

STEP

被せ物の製作・装着

支台築造後に歯型を取り、被せ物を製作します。1~2間後に被せ物が完成したら、支台歯にセットして、噛み合わせを調整します。

再根管治療とは?

再根管治療とは、過去に根管治療を行った歯に対して、再び根管治療を行う処置です。保険診療における根管治療は、さまざまな制限がかかっていることから、むし歯が再発しやすくなっています。そのため日本では再根管治療が必要となるケースが少なくありません。

再根管治療の方が難しい?

再根管治療では、もうすでに抜髄や根管拡大・根管形成が行われているため、初回の根管治療よりも簡単で、治療期間も短くなりそうなイメージを持たれるかと思いますが、実際は逆です。なぜなら、再根管治療ではもうすでに根管壁を大きく削っていて歯が脆くなっているからです。ケースによっては根尖性歯周炎のような深刻な症状も併発していることから、予後も悪くなりやすい点に注意が必要です。

よくある質問

- 根管治療は保険診療ですか?自費診療ですか?

- 保険診療か自費診療のどちらかを選択できます。保険診療の場合は、1~3割負担で根管治療を受けられますが、使用できる器材や薬剤、1回あたりの診療時間等に制約がかかっているため、自費診療と比較すると治療の精度は劣り、治療期間も長くなる点にご注意ください。

- 何回通院すると治療が終わりますか?

-

根管治療に要する通院回数は、治療する歯の種類やむし歯の状態、選択した診療形態によって大きく変わります。前歯のような根管の形態がシンプルで、その数も少なく、むし歯の状態も比較的軽度であれば、保険診療でも2~3回の通院で根管充填まで行えることが多いです。根管の形態が複雑で数も多く、比較的重症度が高い症例では、根管充填に至るまでに少なくとも4~5回、場合によっては7~8回の通院が必要になることもあります。

- 根管治療は痛いですか?

- 根管治療を行う際には、必ず局所麻酔を施すため、処置の最中に強い痛みを感じることはほとんどありません。けれども、麻酔が切れた後には多少の痛みを伴います。それは根管内への処置で、さまざまな機械的・化学的刺激が加わるからです。そうした根管治療後の痛みは、数日から1週間程度で治まります。痛みが強い場合は、鎮痛剤を服用して対処しましょう。

- 根管治療せずに放置するとどうなりますか?

- 根管内の細菌感染は、自然に治ることがありません。放置していると細菌が異常繁殖し、むし歯がさらに重症化します。その結果、歯の根の先に膿の塊ができる根尖性歯周炎を発症したり、顎骨骨髄炎(がっこつこつずいえん)や上顎洞炎(じょうがくどうえん)、蜂窩織炎(ほうかしきえん)といった広範囲に及ぶ炎症性疾患を合併したりするため、十分な注意が必要です。

- 抜歯してしまった方が簡単そうですが?

- もちろん、抜歯をすることでむし歯による影響は短期間に取り除けますが、その代償としてかけがえのない天然歯を失ってしまいます。現状、天然歯に優る人工歯は存在していないため、抜歯は可能な限り避けた方が望ましいです。近年は、失った歯を歯根から回復できるインプラントが普及していますが、あくまで人工物であり、天然歯の見た目や噛み心地を完全に再現できるわけではないのです。そうした点を踏まえると、まずは根管治療で歯の保存に努めた方が賢明といえます。

![Quacareer[クオキャリア]新卒歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist01.jpg)

![Quacareer[クオキャリア]経験者歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist02.jpg)