こんにちは。座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分にある歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」です。

「毎日しっかり歯磨きをしているのに、なぜか虫歯ができてしまう…」そんな悩みを抱えていませんか。「自分は虫歯になりやすい体質なのかも」と諦めかけている方もいるかもしれません。

実は、虫歯のなりやすさは歯磨きだけでなく、食生活や唾液の量、歯並び、口呼吸の癖など、様々な要因が複雑に関係しています。ご自身の持つリスク要因を知ることが、効果的な予防への第一歩です。

この記事では、虫歯になりやすい人の具体的な特徴と、その原因について詳しく解説します。今日から実践できる予防法や歯科医院で受けられる対策もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

虫歯になりやすい人とは

虫歯になりやすい人の特徴や虫歯の仕組みを詳しく解説します。

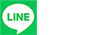

虫歯の仕組み

虫歯は、口の中にいる細菌が糖分を分解して酸を作り出し、その酸によって歯の表面が少しずつ溶かされていくことで始まります。

歯の表面を覆うエナメル質は非常に硬い組織ですが、酸にさらされ続けると徐々に弱くなり、最終的には小さな穴があいて虫歯になります。

本来、唾液には酸を中和して歯を守り、溶けかけた部分を修復する「再石灰化」という働きがあります。しかし、間食や甘い飲み物を頻繁に摂ると口の中が酸性の状態になりやすく、唾液の修復作用が追いつかなくなります。

さらに、歯磨きが不十分だとプラーク(歯垢)が残り、細菌が酸をつくり続けるため虫歯が進行してしまいます。

また、歯並びの乱れや詰め物の隙間、口呼吸の習慣なども虫歯のリスクを高める要因とされています。このように、虫歯は細菌だけでなく生活習慣やお口の環境が複雑に関わって発生するものなのです。

虫歯になりやすい人

虫歯になりやすい人とは、一般的に歯の質が弱い、唾液の分泌量が少ない、または唾液の性質が虫歯菌の活動を抑えにくい場合などが挙げられます。

加えて、甘いものや間食を頻繁に摂る習慣や、歯磨きの回数や方法が不十分な生活習慣も虫歯リスクを高める要因です。

さらに、遺伝的な体質や、全身疾患、服用している薬の影響で唾液の量が減少している場合も虫歯になりやすい傾向があります。

虫歯になりやすい人の主な特徴

虫歯になりやすい人にはいくつかの共通した特徴があり、日々の生活習慣や体質が大きく関係しています。

歯磨きが不十分または方法が間違っている

歯磨きの回数が少なかったり、磨き残しが多かったりすると、歯垢がたまりやすくなり虫歯のリスクが高まります。

また、力を入れすぎたり、適切なブラッシング方法でない場合も十分な効果が得られないことがあります。

歯並びが悪い・矯正していない

歯並びが悪いと歯と歯の間に汚れがたまりやすく、通常の歯磨きでは落としにくいため虫歯になりやすい傾向があります。

矯正治療を受けていない場合は、定期的な歯科受診でケアを心がけましょう。

唾液の分泌量が少ない・口腔乾燥

唾液には口の中を洗い流す作用がありますが、分泌量が少ないと細菌が増えやすくなります。加齢や薬の副作用、ストレスなどが原因となることもあります。

甘いものや酸っぱいものをよく食べる

糖分や酸が多い食品を頻繁に摂取すると、口腔内のpHが酸性に傾きやすく、歯が溶けやすい状態になります。間食の頻度や内容に注意が必要です。

ダラダラと飲食する習慣がある

食事や間食の時間が長引くと、口の中が長時間酸性になりやすく、虫歯のリスクが高まります。食事の時間を決めてメリハリをつけることが大切です。

口呼吸の習慣がある

口で呼吸する習慣があると、口腔内が乾燥しやすくなり、唾液の自浄作用が低下します。鼻呼吸を意識することでリスクを減らせる場合があります。

遺伝や体質による歯質の弱さ

エナメル質や象牙質の強さには個人差があり、遺伝的に歯が弱い場合は虫歯になりやすい傾向があります。

過去の治療歴や詰め物の多さ

治療した歯や詰め物の周囲は、虫歯が再発しやすい部位です。定期的なチェックと適切なケアが重要です。

生活習慣の乱れや基礎疾患の影響

睡眠不足や不規則な生活、糖尿病などの基礎疾患は、虫歯リスクを高める要因となることがあります。生活習慣の見直しや、持病の管理も大切です。

虫歯になりやすい原因を詳しく解説

虫歯になりやすい人にはさまざまな原因があり、これらを理解することで予防や対策につなげることが可能です。

プラーク(歯垢)と虫歯菌の関係

歯の表面に付着するプラーク(歯垢)は、虫歯菌が住みつく温床となります。虫歯菌はプラークの中で糖分を分解し、酸を作り出します。この酸が少しずつ歯の表面を溶かしていくことで、虫歯は進行していきます。

特に歯磨きが十分でない場合や、歯並びの影響で磨き残しが多い場合は、プラークが残りやすくなります。その結果、虫歯菌が活動しやすい環境が整ってしまい、虫歯のリスクが高まります。

唾液の役割と虫歯リスク

唾液は、口の中を守る大切な役割を果たしています。口腔内の汚れを洗い流し、酸を中和する作用に加えて、溶けかけた歯を修復する「再石灰化」を助ける成分も含まれています。

しかし、唾液の分泌量が少ないと、こうした効果が十分に働かず、虫歯になりやすくなります。加齢やストレス、服薬による副作用なども唾液量の減少につながるため、こうした要因を持つ方は特に注意が必要です。

食生活と虫歯発生の関係

糖分を多く含む食品や飲料を頻繁に摂取すると、口腔内が酸性に傾きやすくなります。

特に間食やダラダラ食べが続くと、歯が酸にさらされる時間が長くなり、虫歯のリスクが高まります。バランスの良い食事と規則正しい食習慣が予防につながります。

遺伝的要因と環境要因

歯の質や唾液の成分、歯並びなどは遺伝的な影響を受けることがあります。

また、幼少期の生活習慣や家庭環境も虫歯リスクに関係します。これらの要因を知ることで、自分に合った予防法を見つけることが大切です。

虫歯になりやすい人が注意すべき症状とリスク

虫歯になりやすい人が注意すべき症状やリスクについて、具体的なサインや進行時の影響、再発しやすいケースの特徴を詳しく解説します。

初期虫歯のサインを見逃さない

虫歯は初期の段階ではほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに進行してしまうことが少なくありません。

歯の表面に白く濁った部分が現れたり、冷たいものや甘いものを口にしたときに軽いしみを感じるのは、初期虫歯のサインの一つです。

痛みがなくても油断せず、早めに歯科医院を受診することが大切です。定期的に検診を受けていれば、こうした小さな変化も歯科医が見逃さず、早期に対応できる可能性が高まります。

虫歯が進行した場合のリスク

虫歯が進行すると、細菌が歯の内部にまで入り込み、強い痛みや歯ぐきの腫れを引き起こします。

さらに悪化すると神経が死んでしまい、根管治療や場合によっては抜歯が必要になることもあります。歯を失えば噛み合わせや見た目に影響が出るだけでなく、治療の負担も大きくなります。

また、口の中の感染は全身に広がることもあるため、放置は大きなリスクにつながります。

再発しやすいケースの特徴

虫歯は治療して終わりではなく、再発することもあります。唾液の量が少ない方や歯並びが悪い方、間食の回数が多い方、また歯磨きが十分でない方は特に注意が必要です。

治療後のケアが不十分だったり、定期検診を受けないまま放置すると、再び虫歯になるリスクが高まります。

自分の生活習慣や口の状態を振り返り、日常的な予防に意識を向けることが、虫歯を繰り返さないための大切なポイントです。

虫歯になりやすい人のための予防方法

虫歯になりやすい人が日常生活で実践できる予防方法について、具体的なポイントを解説します。

正しい歯磨きとケアのポイント

虫歯予防の基本は、毎日の歯磨きを丁寧に行うことです。歯ブラシは毛先が広がっていないものを選び、歯と歯の間や歯ぐきの境目を意識して磨くことが大切です。

また、フロスや歯間ブラシを併用することで、歯ブラシだけでは落としきれない汚れも除去しやすくなります。

食生活の見直しと間食の工夫

砂糖を多く含む飲食物の摂取頻度が高いと虫歯のリスクが高まります。間食は時間を決めて摂るようにし、甘いものを控えることが望ましいです。

食後は水やお茶で口をすすぐことで、口腔内の糖分を減らす工夫も有効です。

唾液の分泌を促す方法

唾液には虫歯の原因菌を洗い流す働きがあります。よく噛んで食べる、ガム(キシリトール配合など)を利用する、こまめな水分補給を心がけることで唾液分泌を促すことが期待できます。

口呼吸の改善トレーニング

口呼吸は口腔内が乾燥しやすく、虫歯のリスクが高まります。

鼻呼吸を意識し、口を閉じるトレーニングや、口周りの筋肉を鍛える体操を取り入れることで、口呼吸の改善を目指しましょう。

定期的な歯科検診の重要性

自覚症状がなくても、定期的に歯科検診を受けることで早期発見・早期対応が可能となります。専門家によるクリーニングや、正しいケア方法の指導を受けることも虫歯予防につながります。

歯科医院で受けられる虫歯予防と治療法

虫歯になりやすい人が歯科医院で受けられる主な虫歯予防や治療法について、具体的に解説します。

クリーニングやシーラント

歯科医院では、歯科衛生士や歯科医師による専門的なクリーニング(PMTC)を受けることができます。

毎日の歯みがきではどうしても落としきれない歯垢や歯石をきれいに取り除き、虫歯や歯周病のリスクを減らすための大切なケアです。定期的に受けることで、口の中を清潔に保ち、より健康な状態を維持しやすくなります。

さらに、特に虫歯になりやすい奥歯の噛む面には「シーラント」と呼ばれる樹脂をコーティングする処置が行われることがあります。奥歯の溝は複雑で磨き残しが生じやすいため、シーラントでカバーしておくことで、虫歯予防に大きな効果を発揮します。

虫歯治療の流れと選択肢

虫歯が見つかった場合、まず虫歯の進行度を診断し、必要に応じてレントゲン検査などが行われます。初期の虫歯であれば、フッ素塗布や経過観察で対応することもありますが、進行している場合は虫歯部分を削り、詰め物や被せ物で修復します。

症状や進行度によって、治療方法や使用する材料が異なるため、事前に歯科医師と相談しながら治療方針を決めることが大切です。

治療費や期間の目安

虫歯治療の費用や期間は、治療内容や虫歯の大きさ、使用する材料によって異なります。

保険適用の範囲内であれば、比較的負担が軽く済むことが多いですが、自費診療の場合は費用が高額になることもあります。

治療期間も、軽度の虫歯であれば1〜2回の通院で終わることがありますが、重度の場合や複数本の治療が必要な場合は、数回から十数回の通院が必要になることもあります。治療前に見積もりや期間について確認しておくと安心です。

まとめ

虫歯になりやすい人には、歯並びや唾液の量、生活習慣などに特徴があるとされています。食生活の乱れや歯磨き不足、そして間食の回数が多いことは、虫歯のリスクを高める大きな要因と考えられています。

こうした生活習慣が続くと、口の中の環境が酸性に傾きやすくなり、歯の表面が溶けやすい状態が長く続いてしまいます。

虫歯が進行すると、歯の痛みやしみる感覚、さらには歯の欠けや大きな損傷といった症状が現れることもあります。そのため、予防の第一歩は毎日の正しい歯磨きとバランスのとれた食事です。あわせて、定期的に歯科医院を受診してお口の状態をチェックすることも重要です。

さらに、歯科医院では日常のセルフケアだけでは不十分な部分を補うために、専門的なクリーニングやフッ素塗布といった予防処置を受けることができます。

虫歯治療を検討されている方は、座間市相武台、小田急線「相武台前駅」南口より徒歩1分にある歯医者「相武台ゆうデンタルクリニック」にお気軽にご相談ください。

当院は、地域の皆様のお口の健康を守り、豊かな人生になるよう寄り添う事を理念にしています。一般歯科だけでなく、予防歯科や矯正治療、口臭治療、ホワイトニングなど、さまざまな診療にあたっています。

![Quacareer[クオキャリア]新卒歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist01.jpg)

![Quacareer[クオキャリア]経験者歯科衛生士募集中|採用情報・見学申し込みはこちら](/common/img/bnr_hygienist02.jpg)